La

méthanisation

en station d'épuration

Les

eaux usées sont les eaux résiduaires provenant de

la population mais aussi des activités industrielles

et commerciales.

Le traitement de ces eaux usées est souvent réalisé

de manière collective dans une station d'épuration.

|

|

|

La

France métropolitaine compte 19 521 stations d'épuration en

activité (données du portail de l'assainissement, Ministère

de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, 2014)

dont 88 possèdent actuellement une unité de méthanisation sur

site pour le traitement des boues.

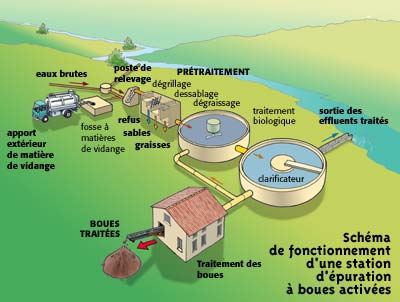

Comment

fonctionne une station d'épuration à boues activées

? Comment

fonctionne une station d'épuration à boues activées

?

Le système

d’épuration couramment utilisé par les stations d’épuration

est celui de la « boue activée en aération prolongée ».

Ce système est très répandu et utilise l’épuration biologique.

Ces stations sont installées à l’extrémité du réseau de collecte,

juste en amont de la sortie des eaux vers le milieu naturel.

Elles rassemblent une succession de dispositifs, empruntés

tour à tour par les eaux usées. Chaque dispositif est conçu

pour extraire au fur et à mesure les différents polluants

contenus dans les eaux.

La succession de ces dispositifs est, bien entendu, calculée

en fonction de la nature des eaux usées recueillies sur le

réseau et des types de pollutions à traiter.

-

Une phase de pré-traitement

Elle consiste en l’élimination

des gros débris solides, sables, corps gras, à l’aide

de procédés de dégrillage, dessablage et de dégraissage.

On enlève ainsi de l’eau les éléments grossiers et les

sables de dimension supérieure à 200 microns ainsi que

80 à 90 % des graisses et matières flottantes (soit 30

à 40 % des graisses totales).

-

Une phase de traitement

biologiques

Ces traitements sont indispensables

pour extraire des eaux usées les polluants dissous, essentiellement

les matières organiques (pollution carbonée, parfois azotée

et/ou phosphatée). Les bactéries se développent dans des

bassins alimentés d’une part en eaux usées à traiter et

d’autre part en oxygène par des apports d’air. Les bactéries,

en suspension dans l’eau des bassins, sont donc en contact

permanent avec les matières polluantes dont elles se nourrissent

avec l’oxygène nécessaire à leur assimilation.

-

Dans tous les cas

La séparation de l’eau

traitée et de la masse des bactéries (que l’on appelle

« boues ») se fait dans un ouvrage spécifique appelé "clarificateur".

La conséquence de l’assainissement des eaux usées est

: la production de boues d’épuration,

constituées de bactéries mortes et de matières organiques

minéralisées.

-

La valorisation des boues

La méthanisation est le processus

de transformation de la matière organique en biogaz. Ce

biogaz est essentiellement composé de méthane (CH4)

et de gaz carbonique (CO2).

Schéma

de fonctionnement d'une station d'épuration à boues activées

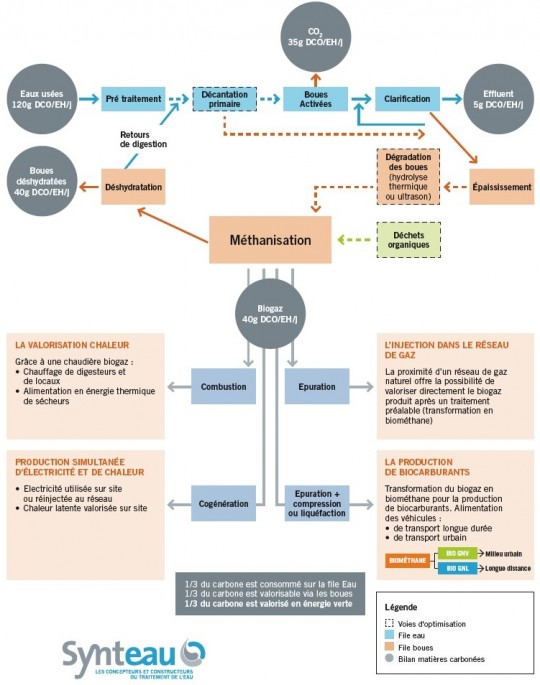

Le

schéma ci-dessous présente de manière

synthétique le fonctionnement d'une installation de

traitement des eaux résiduaires urbaines conventionnelle

dotée d'un processus de méthanisation des boues.

Il présente aussi quatre voies de valorisation possibles

du biogaz produit ainsi que trois optimisations majeures envisageables.

La méthanisation des boues d'épuration,

quels bénéfices pour les exploitants de stations d'épuration

des eaux ?

La méthanisation des boues d'épuration,

quels bénéfices pour les exploitants de stations d'épuration

des eaux ?

- Environnementaux

et sanitaires

Production d'énergie renouvelable - contribution à l'autosuffisance

énergétique

des installations de traitement des eaux usées;

- Amélioration de l'empreinte environnementale

des installations;

- Réduction du volume des boues issues du traitement des

eaux usées et

donc réduction des nuisances environnementales

liées au transport et au

devenir de ces boues;

- Stabilisation et hygiénisation

des boues;

- Économiques

Réduction des coûts d'exploitation découlant de la

filière

de traitement des boues;

- Revente d'énergie renouvelable à un tarif préférentiel;

- Réduction des besoins thermiques

des installations;

- Création d'emplois

locaux non délocalisables en construction, maintenance,

exploitation.

L'optimisation de la production du biogaz

L'optimisation de la production du biogaz

Il

existe des méthodes, qu'il est possible d'utiliser simultanément, permettant de maximiser la production de biogaz :

-

L'intégration

d'une décantation primaire

Les

boues issues de la décantation primaire, dites « boues primaires » sont plus fortement

chargées en matière

organique que les boues issues de la clarification, dites « boues biologiques

».

Ainsi la production de biogaz

par

digestion des boues

mixtes (boues primaires + boues

biologiques) est optimisée par rapport à celle obtenue uniquement par digestion des

boues biologiques.

-

La

dégradation des boues d'épuration avant

digestion

Il

est possible d'optimiser la production de biogaz en dégradant les boues d'épuration avant digestion

par hydrolyse (notamment

thermique et par ultrason.

Les boues d'épuration

ainsi dégradées libèrent une quantité

plus importante de matière organique et permettent ainsi une

production de biogaz plus importante.

-

La

co-digestion

La technique de co-digestion consiste à

méthaniser dans le même réacteur les boues

issues du traitement des eaux usées et des biodéchets fermentescibles. La production

de biogaz est ainsi

dopée par ces apports externes. De plus,

ces apports permettent de maintenir une production

stable et constante. Il est

important que ces filières

soient bien préparées à

l'amont avec les différents acteurs locaux (syndicats,

collectivités).

La purification

du biogaz avec PTC System

La purification

du biogaz avec PTC System

P.T.C.

System s'inscrit aujourd'hui principalement dans le domaine

de la méthanisation des déchets (purification

des biogaz), un domaine particulièrement en pointe.

Selon

l’Ademe, la filière pourrait assurer plus de 14 % de la consommation

française de gaz en 2030.

Dans son document “Contribution à l’élaboration de visions

énergétiques 2030-2050”, l’agence évalue qu’avec 600 installations

de méthaniseurs par an (soit presque deux fois moins qu’en

Allemagne), le gisement accessible serait de 6 Mtep primaires

en 2030 (soit 20 % de la consommation de gaz estimée pour

cette période).

Quelle

que soit la nature du biogaz, le système PTC sépare

le biogaz de ses impuretés (CO2, H2S, COV, Siloxanes).

Le taux de méthane du biogaz passe alors de 45 % à 98 % et

peut être directement injecté dans le réseau national de distribution

de gaz de ville.

L’avantage de notre procédé PTC est qu’il utilise une technologie

fiable, robuste, largement éprouvée et provenant directement

de l’industrie.

Ce système s'adapte en fonction de la variation de la richesse

en méthane selon la composition du biogaz brut entrant.

Voir

PTC System

Voir

PTC System

Estimation de l'énergie produite

à partir du biogaz

Estimation de l'énergie produite

à partir du biogaz

Les

chiffres suivants sont calculés pour du biogaz à

65% de méthane

-

Cogénération

Lors de la cogénération du biogaz, 1 kg de

matière volatile (MV) éliminée

produit environ 1 Nm3 de biogaz.

Cela signifie qu'environ 7 Nm3/an de

biogaz sont produits par équivalent habitant.

Après cogénération du biogaz on obtient une production d'environ 12,6 kWh/an/EH de chaleur et 15,4 kWh/an/EH d'électricité.

-

Injection

du biométhane dans le réseau de gaz naturel

La

production annuelle de

biométhane injecté dans le réseau est estimée

à environ 3,5 Nm3/an pour 1 EH

(on estime que le biométhane

produit correspond à

50 % du volume

de biogaz produit et

75% du PCS du biogaz

produit).

La production de biométhane

est ainsi équivalente à environ 35 kWh/an/EH PCS.

Les 6 points forts de la méthanisation

des boues de STEP

Les 6 points forts de la méthanisation

des boues de STEP

-

Elle contribue à diminuer l’effet de serre pour tous les sous-produits à condition

d’éliminer le CO2, en évitant la décomposition

à l’air libre de la matière organique et en se substituant aux

énergies fossiles.

-

Elle

fournie un bio-engrais naturel hygiénisé qui peut être utilisé par les agriculteurs

locaux.

-

Elle assure des

fonctions d’épuration et d’assainissement en

transformant des effluents en engrais et amendements.

-

Elle participe à

la mise en place d’une économie circulaire territoriale en abaissant

le coût de retraitement des déchets.

-

Elle produit localement

une énergie

exploitable à bas coût :

eau chaude, vapeur, biogaz et produit de l’électricité

revendue à EDF

-

C’est une solution

pour la mise

en conformité du recyclage des déchets permettant d’assurer traçabilité et valorisation.

|

![]() Valorisation

Valorisation